前言

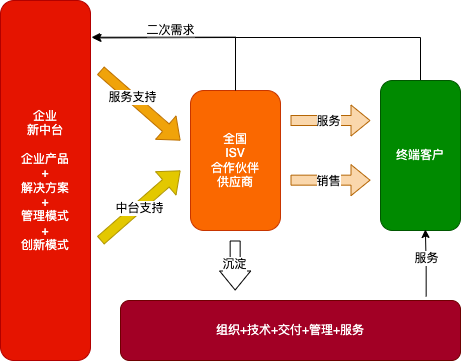

以下为自己的这几年关注发展的一些总结和思考,带有比较强烈的个人观点,在这里做一个简单的笔记。之前在新的章节里面提过,对中台的思考和理解,总结出来的一套新的中台框架和落地模型。

概述

新中台模型并不新,只是对中台的一个整体的模型更加明确的定义和思考,从另一个新的角度进行的思考整合,而不是以前的复用组件或是公共组件,这里阐述自己的思考点。新中台架构是行业的另一种变革,是一种新的标准,突破传统的研发模式,类似于云服务一样,突破传统服务器的行业模式,在这个模式下,提升企业的发展战略,跟进时代前进的步伐。

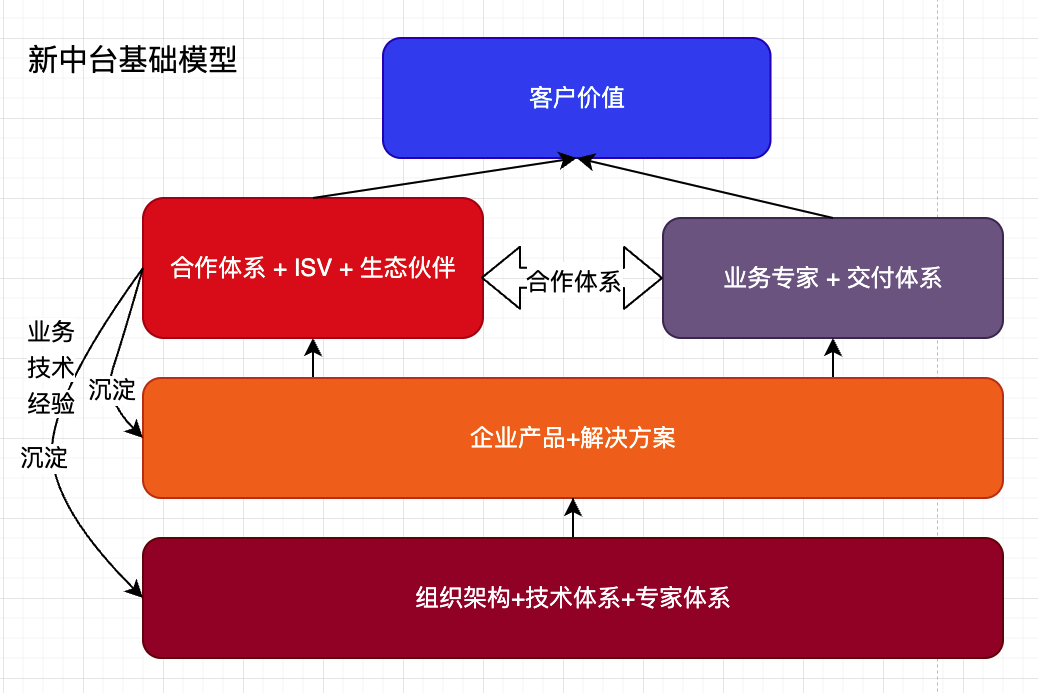

新中台模型

中台包括很多层面,不仅仅是技术,更多的是业务的挂钩,不仅仅是技术的改变,更多是模式的改变,比如规划、产品、沉淀、落地、资源整合等一套体系,而不是说,我们就做那么个框架或是技术平台,而是一个更高一层的思想架构提升,这里定义的新中台的模型包括以下几点:

- 产品:企业团队沉淀能力体现

- 解决方案:客户业务价值体现

- 组织架构:价值落地的保障体现

- 技术:技术是落地的直接能力输出

- 合作体系:业务发展能力体现

- 沉淀:发展和突破点积累体现

结合上面的新中台阐述落地体系,从几个角度思考愿景方向和发展走向形势参考,主要思考的几个点:

- 新解决方案:业务价值能力输出

- 新服务模式:客户业务价值输出

- 新发展模式:S2B商业模式输出

从整体上表述新中台的模型和愿景方向,也是数字化社区的目标和愿景,整体愿景期望的已不仅仅是数字化,更多的是以数字化为基础,进行更好的发展方向。

新中台模型阐述

新中台模型是企业能力输出的的最佳唤醒和集中力体现,解封自己的能力沉淀,通过新中台模型体现和输出。

产品

产品的作用是沉淀的体现。

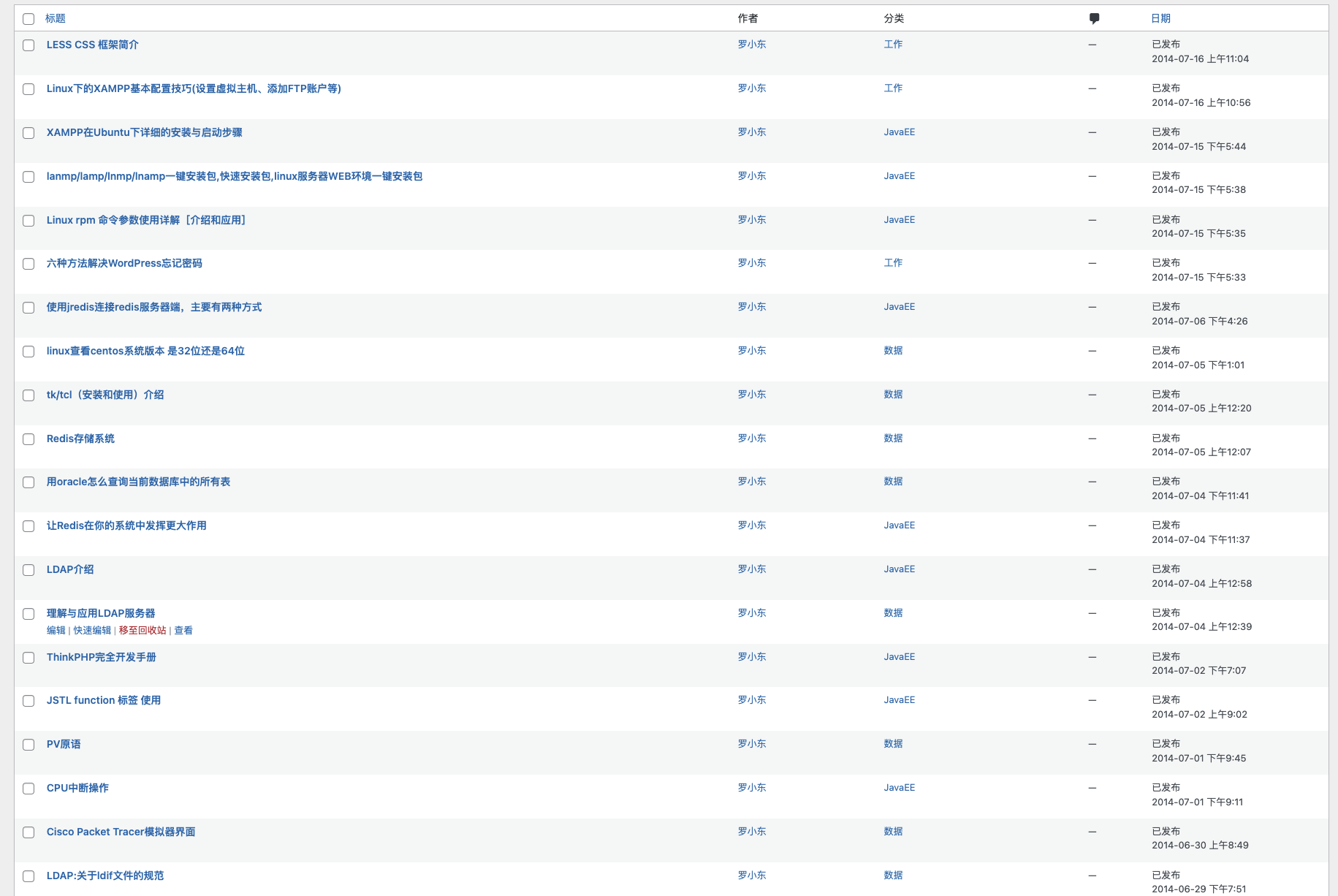

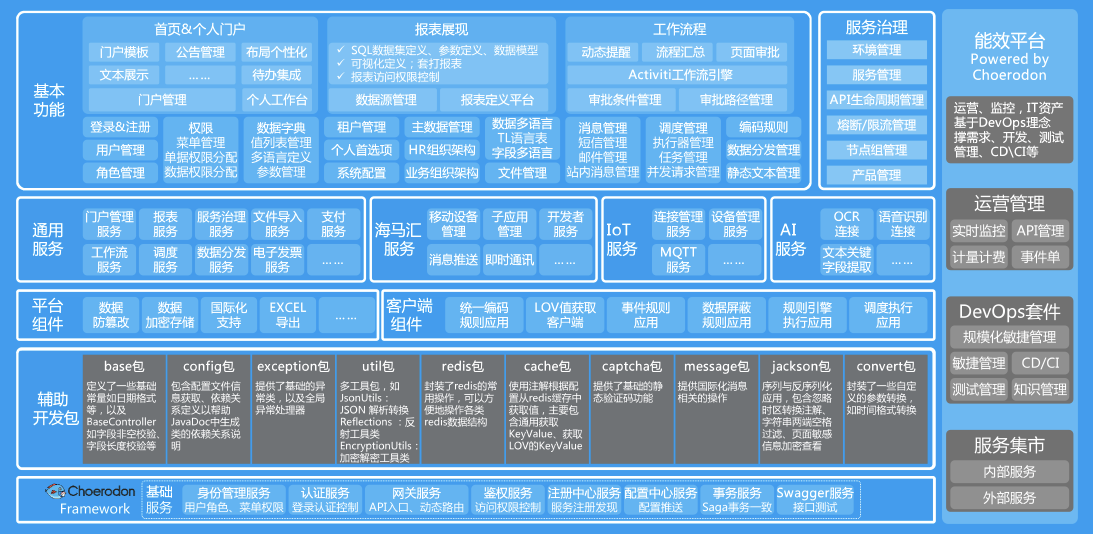

这里的定义更多是复合复用组件的角度,主要目标是完成基础的建设目标,主要是解决人员,团队无法从繁重的开发中抽身的问题,从这个角度,跟前几年思考的中台思路是一致的,减少重复工作,解放开发和项目管理人员,提取出团队核心业务能力和业务价值,发挥团队的核心能力。

比如业务系统集成核心能力在业务上,形成自己新的业务角度,而技术能力集中在技术服务上,重点沉淀出技术方案,每一个层级的人员抽离,类似于前后端,做好自己等分工。 对于企业来说,核心能力基本上是前时间的积累,不管是方案、技术、经验、团队等,脱离大包大揽,把中台层打得更薄更轻量,发挥每个节点得核心作用和价值体现,业务的往业务专家方向,技术走技术专家路线,这些在企业内部基本上都是存在的,技术在小的团队,也有自己的能力,产品,更多是企业的沉淀体现。

解决方案

方案是新中台业务价值的最直接体现。

解决方案是业务价值的输出,主要是包括团队对业务的认知能力,经验能力的体现,也是核心能力的最佳输出实践。这些是企业和团队的业务壁垒,也是核心竞争力,别人无可替代的。 解决方案是跟产品一起匹配的,也是跟行业、政策、大环境等互相整合的,这部分体现的更多是文档的输出,形成自己的业务解决方案体系,形成自己的行业业务壁垒。

组织架构

组织架构是落地的保障和团队方向输出的提升。

传统的人才技术,是无法跟目前的行业发展相匹配的,或是很难,这个不仅仅是体现在上层战略和下层之间的大隔阂,战略发展的不稳定,更是业务的发展,组织架构的设计的调整,更多的是为后面打造出高层级团队,培养专家型人员作基础。

普通的帮带模式,在前期落地是存在一定困难的,他不能从根本上去打造团队成长的环境还有级别,组织架构的消化和适应,更多需要很长周期的消化,达到适配点,跟战略需求互相匹配点。 形成中台的人事综合,技术专家,业务专家,交付专家,行业布道师等形成一体化,达到中台各个节点的最优驱动力,达到中台的顺利交付落地。

技术

技术是落地的直接能力输出。

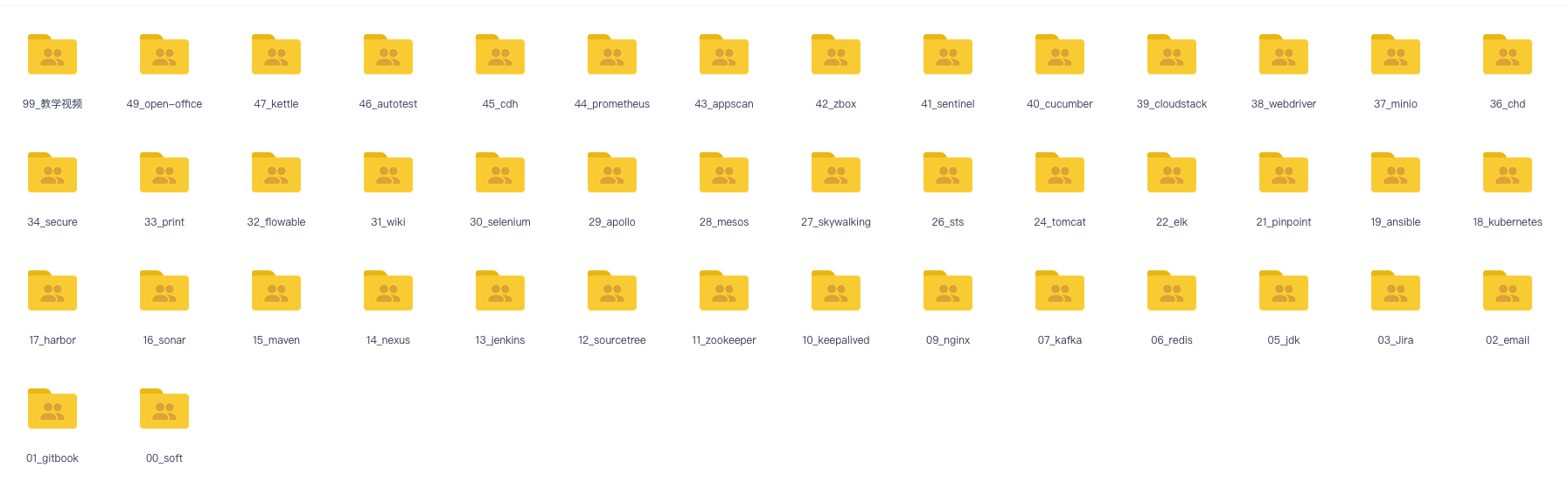

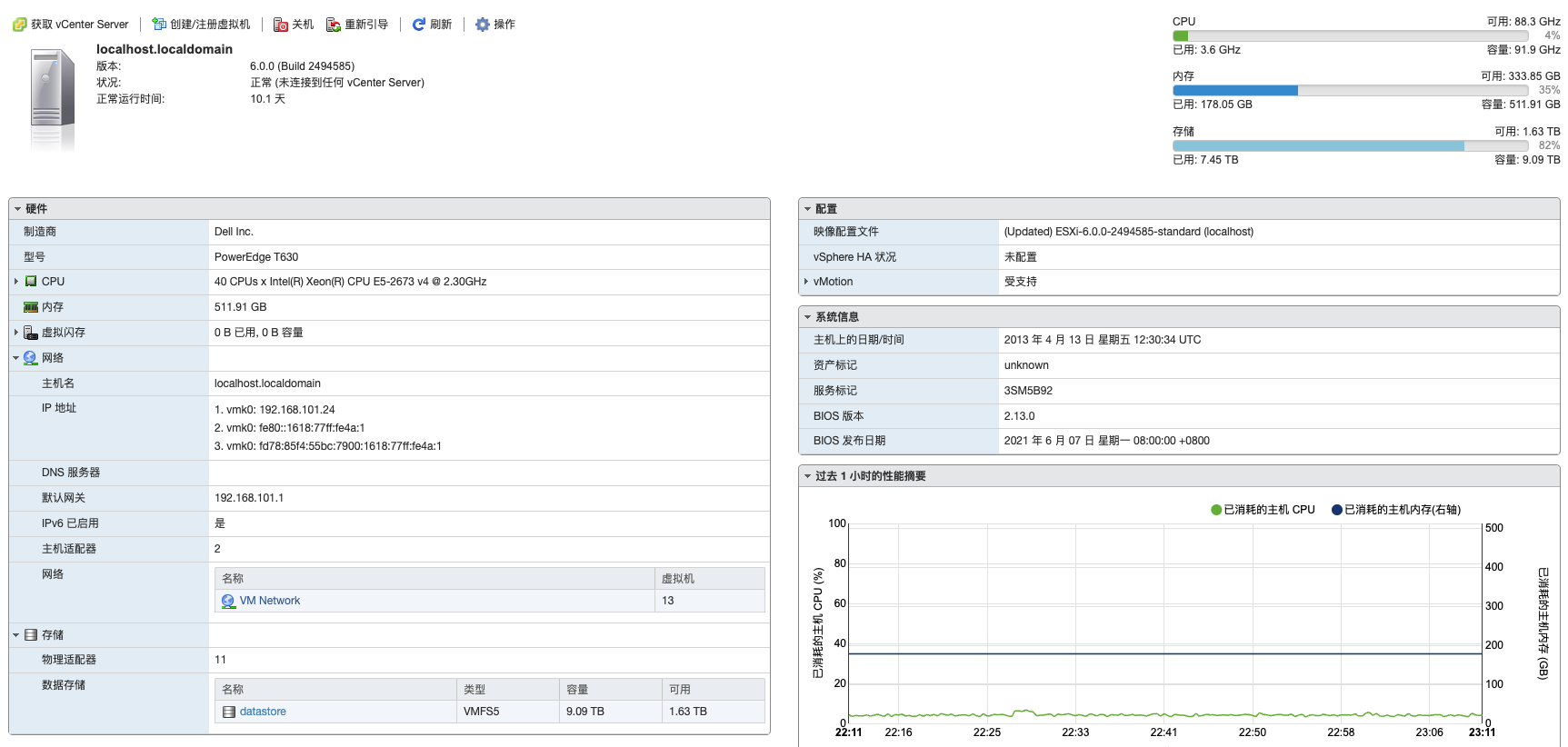

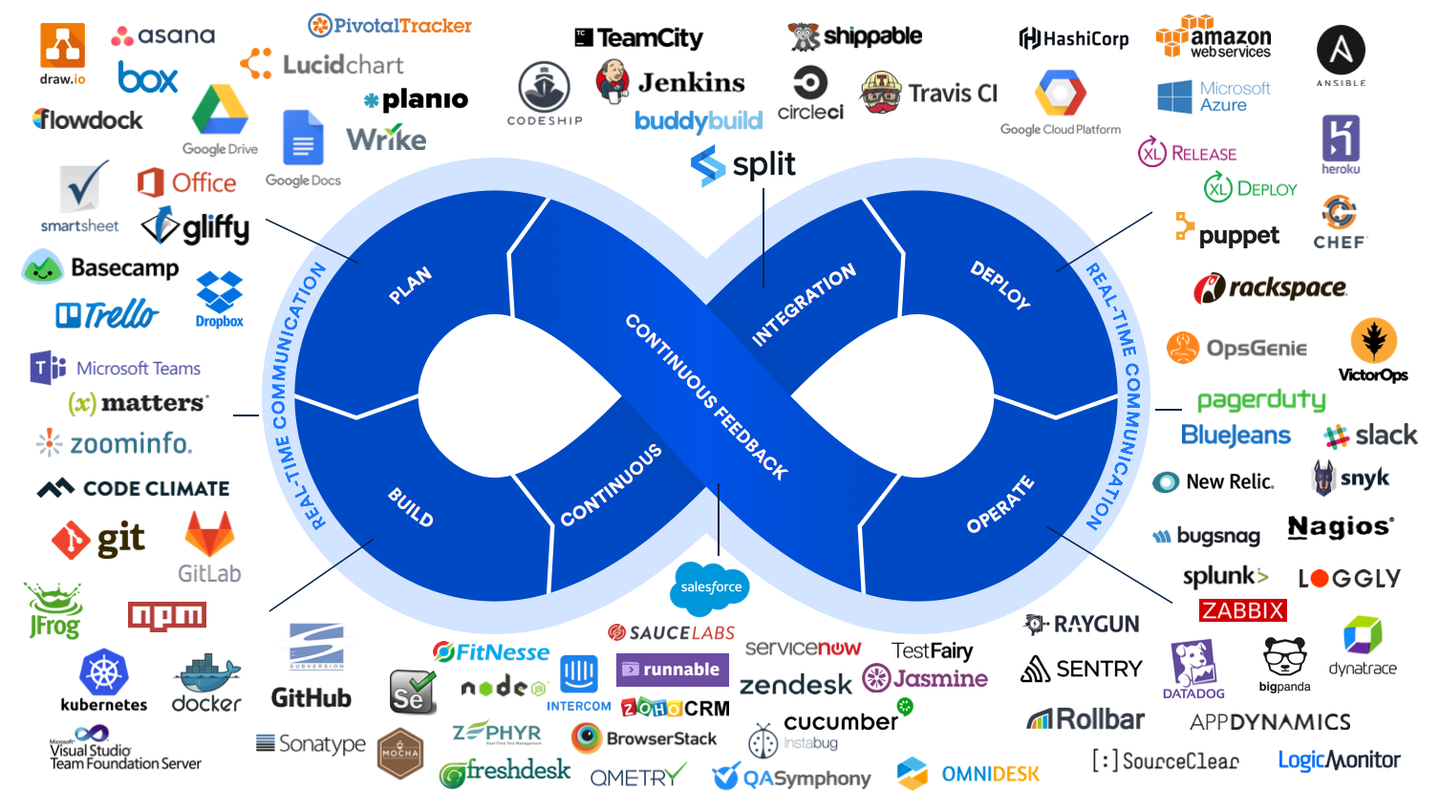

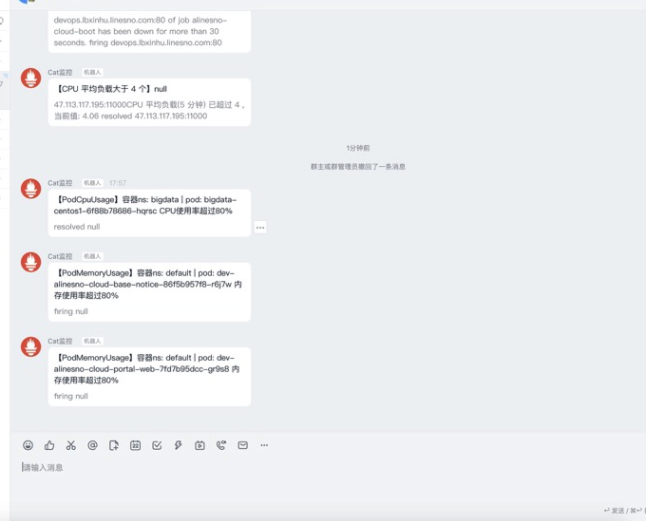

技术包括的不仅仅是微服务,devops,技术框架等,这里包含的是人才的培养,技术培训体系,入门体系,业务学习系统,成长体系等,在落地过程中,输出技术人才和促进组织架构的成长,人才能力的培养,专业成长的学院,文档的输出,技术学习提升的氛围,互相学习提升的机制等,进一步的保障基层的稳定和人才的培养、提拔等。

不管是那部还是外部,整体中台的落地,需要的集中更多的技术人才,业务人才集中起来,而技术环节的建设,为上层提高了落地的能力,也更加的明确出中台层级划分。

合作体系

合作是行业发展能力和资源的整合需求

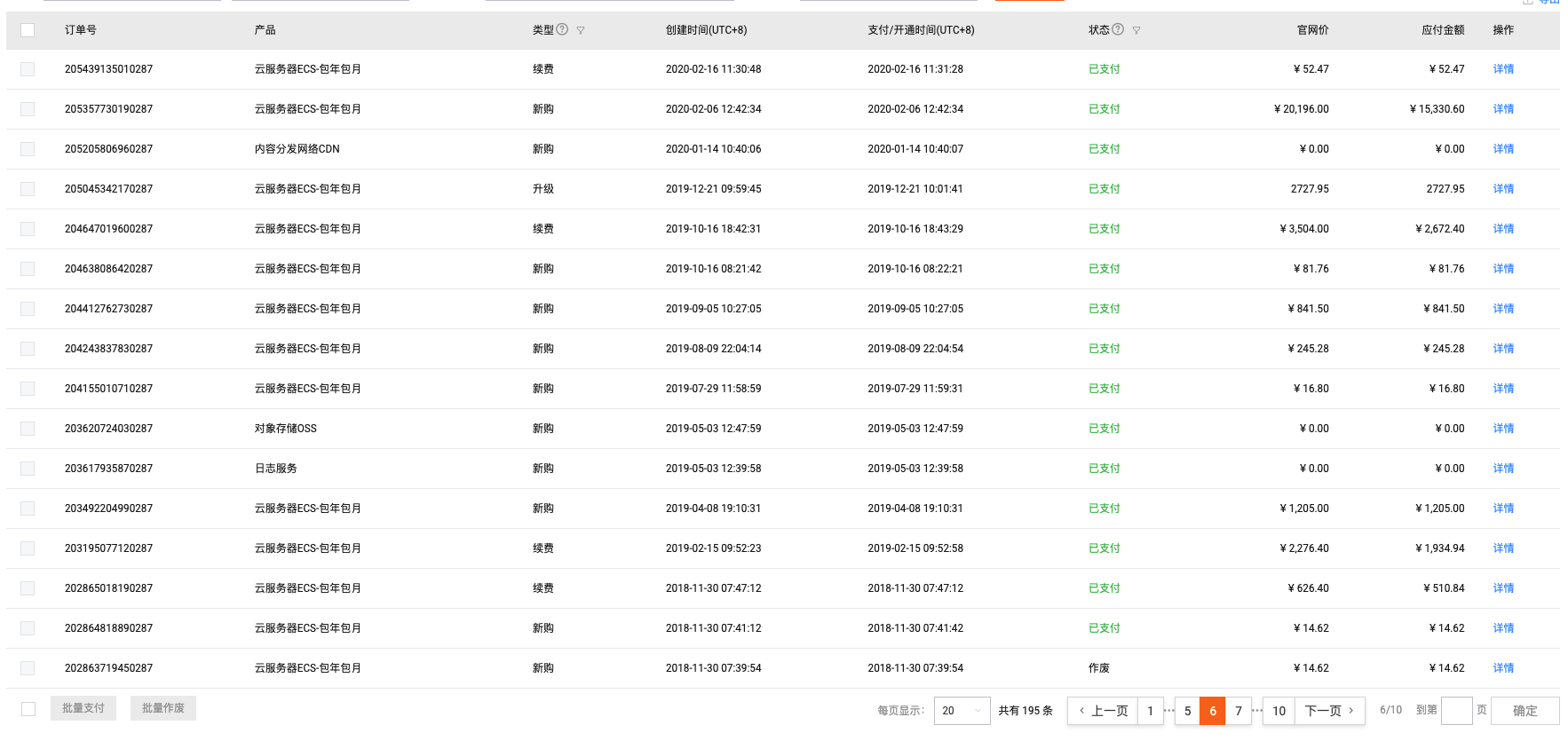

合作共赢,形成生态体系,是中台的另一种输出方式体现。在快速的发展行情下,单独唯一的业务已经很难在目前的大环境下输出。有一定的业务场景,但是无法突破原有的业务能力。团队,资源,业务等限制,会把团队压在某个层级,无法也没有精力进行突破,卡在某个点上,无法进行更大发展点。合作体系的建设,isv的整合,产品能力的输出,更多的会提升行业竞争力,也同步提升产品的发展和整合的思维,进一步的提升业务能力输出和发展面积,推动中小型企业的行业地位和发展。

这里的合作包括且不仅是isv体系,外包体系,其它各个项目体系之类的,更多的是形成一套合作方式,进一步的进行资源整合,形成稳定的关系链路。

沉淀

沉淀是长期发展和成长突破的需求

产品和解决方案的整合,组织团队和技术的发展,这些过程的沉淀,会更多的积累到新中台架构,形成量级别的积累,同时也是创新能力的发展和积累,这里沉淀的不仅仅是技术,更多的是团队、思想、业务等,为企业和团队下一步发展打下基础,为跟进下一个技术或是业务产品打下基础。在这样的条件下,在合适的时期和环境下,这是为企业发展和突破做相应的准备。

行业落地模式

行业模式,不仅仅是目前的业务维护,更多的是基于新中台架构行业发展地位和企业发展的基础。

新解决方案

解决方案的积累和沉淀,在原有模式下,基于新中台模型,可以把前期资源抽出和节省,让团队有更多的发展思考时间,进行更多业务创新的突破。

新中台带来很多的思维和思考,带来更符合发展的团队能力,同时也带来更多的业务场景学习,在积累和沉淀下,整合出新的行业解决方案,进行业务和能力的突破。

新服务模式

在旧的模式中,服务模式的变更包括很多方面,原由的项目模式更多的进行进行能力输出的转变,包括业务模式的转变,产品模式的转变,不再是传统的研发服务,更切合的贴近于服务中小型企业的商业模式点,以前的服务模式可能类似于传统的软件服务,提供软件服务的一条龙形式,然后团队专注并且沉在这个里面,然后不断的投成本,投人力等,形成一个无法突破的闭环,无法产生新的思考点。

以客户服务第一的原则,利用自身业务沉淀的优势,整合出新的大中台能力,然后集成各类ISV模式,提供更优质和创新的服务能力,更好的业务体验和业务场景挖掘。

新发展模式

利用新中台巩固自己的发展壁垒

在新的服务模式里面,更多的是产品型的服务模式,形成合作生态,产生共赢,形成大家利益的最大化。利用新中台模型,产生出新的团队能力,更加专业于团队业务产品,提供更为专业的服务。而每个层级分得更加明显,产生出服务能力,专注于产品本身和用户本身,转向新的思考,融合多个团队,多个行业的发展,形成S2b的模式,带动行业的发展,整合各类资源,形成自己稳固的业务壁垒。

总结

新中台能力的建设和输出,可以更加的切合当前行业的发展和团队业务的发展,形成更大的价值,理论上应该可以做得在某个行业做得比较突出。

以上为自己对当前中台发展的一些思考,较为偏主观,主要是对自己提升另一个层级的思考点,也是自己在各个方面落地过程中的思考总结点。